Séminaire « Entreprise, Responsabilité, Civilisation »

Face aux défis que représentent le changement climatique, les inégalités ou les mutations technologiques, il faut reconnaître que l’entreprise n’est pas un simple acteur économique : elle est aussi un vecteur de transformation du monde – des sociétés, des connaissances, des cultures et de l’environnement. Son activité a évidemment des conséquences négatives (pollution, consommations excessives de ressources, inégalités…). Mais l’entreprise participe aussi à la dynamique des connaissances et ses capacités d’innovation se révèlent critiques pour faire face aux défis contemporains.

Dans la lignée du programme de recherche mené de 2009 à 2018 au collège des Bernardins, ce séminaire de recherche vise à engager un nouveau cycle : étudier les liens entre entreprise et civilisation. Dans quelle mesure l’entreprise a-t-elle été un vecteur ou un destructeur de civilisation ? Et comment ces liens entre entreprise et civilisation imposent-ils de repenser la responsabilité de l’entreprise ?

L’objectif de ce séminaire réunira de manière régulière (tous les deux mois environ) les chercheurs de toutes les disciplinaires et les acteurs soucieux de comprendre les transformations contemporaines et de contribuer à u nouveau cycle de recherches et à l’émergence de nouveaux cadres de pensée pour rendre l’entreprise plus soutenable et plus souhaitable.

Retrouvez nos séminaires et le descriptif des dernières séances

Double matérialité : enjeux théoriques et pratiques du contexte règlementaire européen Avec Alexandre Rambaud, Maître de conférences à AgroParisTech, chercheur au CIRED, et Codirecteur de la chaire « Comptabilité écologique » et de la chaire « Double Matérialité »

Maître de conférences à AgroParisTech, chercheur au CIRED et Academic Fellow de l’Institut Louis Bachelier, Alexandre Rambaud codirige la chaire « Comptabilité écologique » (AgroParisTech, Université Paris-Dauphine, Université de Reims, Institut Louis Bachelier) et la Chaire « Double Matérialité » (Institut Louis Bachelier).

Présentation de la séance : Spécialiste de comptabilité financière mais aussi du concept de comptabilité écologique, Alexandre Rambaud analysera les enjeux théoriques et pratiques autour du nouveau contexte réglementaire européen caractérisé notamment par l’entrée en application de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et plus généralement les perspective ouvertes par la notion de comptabilité écologique.

« Économie Politique de l’Entreprise – Autorité, Gouvernance et Démocratie Économique » « Political Economy of the Firm: Authority, Governance, and Economic Democracy », 2023 (1st ed.). Routledge.

Helena Lopes est professeure à l’Iscte – Institut Universitaire de Lisbonne. Elle a dirigé et participé à plusieurs projets financés par les Programmes-Cadre de l’Union Européenne. Christophe Clerc est avocat et enseignant à Sciences Po. Il est expert en gouvernement d’entreprise auprès de la Commission Européenne.

Présentation de la séance : Les entreprises sont définies comme des projets économiques collectifs organisés par des procédés politiques. Le livre soutient que toute action/activité collective requiert l’existence d’une autorité managériale, définie comme étant une forme de pouvoir non coercitif qui n’existe que si elle est acceptée. Cette autorité est acceptée dans la mesure où elle a pour fonction de faciliter la coopération entre des personnes aux intérêts divergents, coopération qui doit être mutuellement bénéfique. Les travailleurs, sans le consentement desquels l’autorité n’existe pas, doivent dès lors être considérés comme des acteurs de l’entreprise et non pas comme des sujets passifs du capital.

Ce cadre fournit un fondement théorique à la gouvernance démocratique. En effet, la légitimité de l’autorité managériale ne peut venir ni de la propriété ni de la fonction que l’autorité remplit, mais passe par la démocratisation de la gouvernance. Le livre critique le modèle de gouvernance fondé sur la suprématie actionnariale auquel il oppose une conception de l’entreprise composée de trois parties constituantes fonctionnant selon un modèle pluraliste. La codétermination, qui est un des éléments essentiels de ce modèle, apparait ainsi par sa réflexivité démocratique comme une source de légitimité de l’autorité managériale.

Le changement climatique comme péril commun. Réconcilier action climatique et justice sociale Avec Charlotte Demonsant, Armand Hatchuel, Kevin Levillain et Blanche Segrestin,Chercheurs de la chaire Théorie l’entreprise. Modèles de gouvernance et création collective et éditeurs du livre publié aux Presses des Mines.

Le séminaire sera consacré à une présentation et une discussion de l’ouvrage « Le changement climatique comme péril commun. Réconcilier action climatique et justice sociale » (presses des Mines, mai 2023). Cet ouvrage propose de nouvelles voies pour concilier action climatique et justice sociale. La lutte contre le changement climatique est en effet menacée de paralysie, car ni les États, ni les institutions internationales ne sont parvenus à établir des principes de justice partagés, au nom desquels répartir équitablement les efforts nécessaires.

Cet ouvrage collectif, issu d’une journée de recherche organisée au collège des Bernardins en 2022, réunit des contributions de disciplines variées pour étudier les sources du dilemme entre équité et efficacité au cœur de l’action climatique. Il montre que les instruments envisagés, tels que les incitations économiques, visent avant tout l’efficacité et renvoient la question de l’équité à des arrangements politiques et sociétaux ad hoc. Mais il montre également que l’action climatique peut devenir à la fois plus efficace et plus juste dès lors qu’elle est reconnue comme une action de sauvetage face à un péril commun. Cette notion de péril commun ouvre la voie à de nouvelles solutions d’une grande robustesse. Ainsi, l’ancienne règle des « avaries communes » issue du droit maritime permet de partager équitablement les sacrifices consentis pour échapper à un péril commun. Face au changement climatique, une telle règle de justice, posée en préalable, garantirait à la fois les mesures les plus efficaces et l’assentiment de tous aux efforts demandés.

Le séminaire sera l’occasion de discuter des propositions théoriques du livre et de leurs implications pour l’action climatique.

« Penser un monde sans ressources. Critique historique d’une notion trop familière »

Mathieu Arnoux est professeur d’histoire médiévale à l’Université Paris Cité et directeur d’études à l’EHESS, il dirige le Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED CNRS-Université Paris Cité). Il vient de publier Un monde sans ressources. Besoin et sociétés en Europe (XIe-XIVe siècles), aux éditions Albin Michel.

Le mot ressource est installé dans notre langage comme s’il y avait sa place de toute éternité. Mais il n’en est rien : ce mot, jumeau en langue vulgaire du mot savant résurrection, n’a pris le sens que nous lui connaissons qu’au début du XIXe siècle. La notion apparaît alors, pour penser la révolution industrielle. Et avant ? C’est l’objet de l’enquête menée dans Un monde sans ressources, qui montre que l’Europe médiévale a pu connaître et penser une longue phase de croissance sans utiliser la notion de ressource, et en lui substituant celle de besoin. Au-delà de la curiosité qui a dicté cette enquête historique, la mise en évidence des diverses formes médiévales du besoin et de l’usage ouvre la voie à une compréhension concrète du fonctionnement des sociétés à bases renouvelables qui ont précédé notre monde industriel.

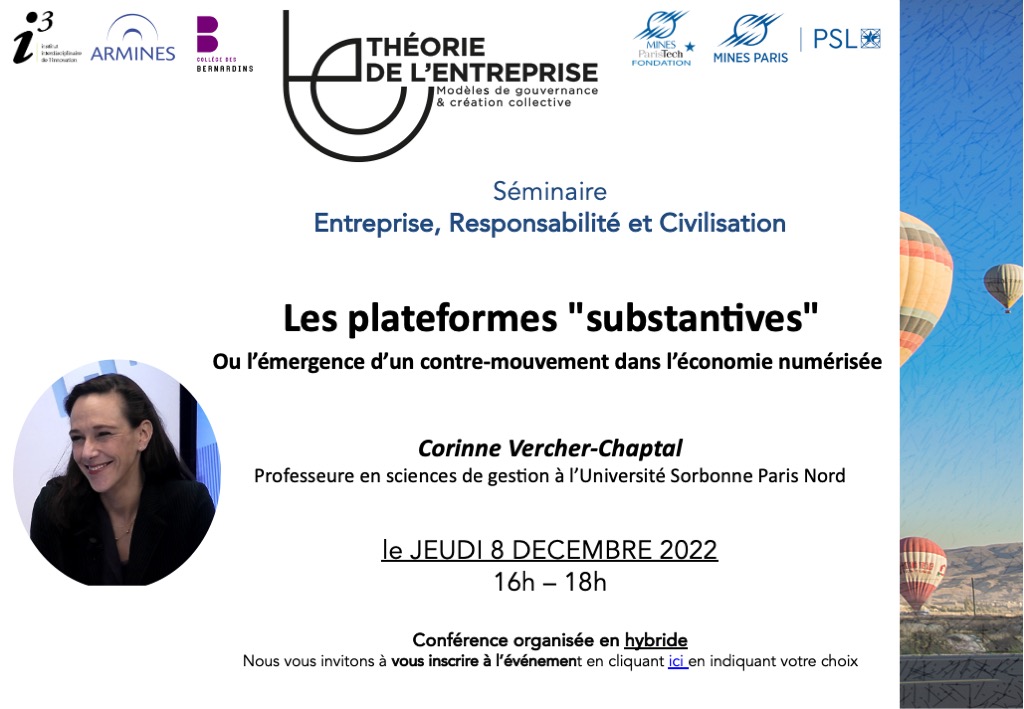

Les plateformes « substantives » Ou l’émergence d’un contre-mouvement dans l’économie numérisée, Avec Corinne Vercher-Chaptal, Professeure en sciences de gestion à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Corinne Vercher-Chaptal est professeure en sciences de gestion à l’université Sorbonne Paris Nord où elle est chargée de mission pour les Sciences Humaines et Sociales. Elle est actuellement présidente du RIODD (Réseau Interdisciplinaire sur les Organisations et le Développement Durable). Elle a récemment coordonné un rapport d’étude sur les plateformes alternatives dans la cadre d’un appel à projet financé par la DARES et la DREES.

L’offre des plateformes numériques ne se réduit pas aux seules propositions des grandes plateformes capitalistes. Sur le terrain, à différents endroits du monde, de nouvelles plateformes émergent en se démarquant du fonctionnement centralisé et extractif des plateformes oligopolistiques et des dynamiques de désintégration du travail et de la protection sociale dont ces dernières sont souvent porteuses.

Sur des marchés où des effets de réseau tendent à produire des phénomènes de winner-take-all, l’émergence d’alternatives, le plus souvent dénuées d’investissements financiers suffisants, est délicate. Face à l’adversité, les plateformes alternatives expérimentent des positionnements et des modalités de fonctionnement en puisant à plusieurs courants : celui des logiciels libres et des communs numériques d’une part et à la tradition coopérative et associationniste d’autre part. Quelles sont les dynamiques d’émergence de ces plateformes dans le contexte français ? Comment les caractériser ? Sur quels modèles économiques et technologiques reposent-elles ? De quelles innovations sont-elles porteuses ? Quelles peuvent être les conditions de soutenabilité et de pérennisation de ces alternatives ? Telles sont les questions qui pourront être abordées à partir de plusieurs exemples de plateformes dans des secteurs divers (mobilité, hospitalité, livraison vélo, etc.).

« Plateformes : Le business model qui domine le monde » Avec Anabelle Gawer, Directrice du Centre of Digital Economy de l’University of Surrey

Véritable sujet de société, les plateformes numériques exercent une influence extraordinaire sur nos vies personnelle, professionnelle et politique. Ce business model jusqu’à présent réservé aux entreprises les plus valorisées de la planète touche désormais tous les secteurs et de nouvelles plateformes ne cessent d’être créées.

L’ouvrage Plateformes : Le business model qui domine le monde est le fruit de près de trente ans de recherches, d’idées et d’expérience et son auteure, la Professeure Annabelle Gawer, Directrice du Centre of Digital Economy de l’University of Surrey le présentera à l’occasion de sa récente traduction en français. La présentation sera suivie d’une discussion sur les dimensions politiques des plateformes et les enjeux de leur régulation.

« Entreprise et droits humains : de la responsabilité sociétale à la responsabilité juridique » Avec Kathia Martin-Chenut, Directrice de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

« La montée en puissance de la thématique (voire du mouvement « business and human rights ») en ce début de XXIème siècle est à l’origine d’une multiplication d’instruments internationaux au sein de différents espaces normatifs (ONU, OCDE, Union européenne, Conseil de l’Europe…), et à une densification normative en matière de responsabilité sociétale des entreprises et organisations (RSE-O). Quel impact cette densification normative peut-elle avoir sur la responsabilité juridique des entreprises ? Le durcissement de la RSE, conséquence notamment d’un renforcement des obligations de transparence et de vigilance pesant sur les entreprises ne contribue-t-elle pas à la transformation de la chaîne de valeur en chaîne de responsabilité ? »

Kathia Martin-Chenut est directrice de recherche en droit au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, où elle est co-responsable du Centre de droit comparé et internationalisation du droit et de l’AXE RSE-O de l’ISJPS.

L’entreprise de demain pour un nouveau récit avec Antoine Frérot (PDG de Véolia) et Rodolphe Durand (Professeur à HEC, Directeur de l’Institut Society & Organizations)

« Quel chemin proposer entre la gestion de l’entreprise fondée sur la maximisation de la valeur actionnariale (shareholder value maximization) et la prise en compte des parties prenantes (stakeholder view) ? A travers l’ouvrage « L’entreprise de demain » (Flammarion 2021) et au vu des récents développements internationaux, nous plaidons pour un modèle qui repense non seulement la performance mais aussi la gouvernance des entreprises et la définition de la concurrence. »

Antoine Frérot est PDG de Veolia et Rodolphe Durand est professeur à HEC Paris, Directeur de l’Institut Society & Organizations, et membre de conseils d’administration et de comités de mission.

Aude Solveig-Epstein est intervenue sur le thème :Jusqu’où écologiser les grandes entreprises européennes ? L’intérêt d’une analyse croisant le droit des affaires et le droit de l’environnement le 19 janvier 2022.

Résumé : En Europe, la protection de l’environnement a longtemps été pensée comme la province du droit de l’environnement. Dans le même temps, ce dernier a été globalement conçu comme une discipline autonome, applicable uniquement aux activités situées sur le territoire national. Or la délocalisation de la production de la plupart des risques écologiques dans des pays en développement pousse à questionner ce modèle, d’autant que bon nombre des dommages à l’environnement ainsi délocalisés reviendront ensuite en boomerang, à l’instar des gaz à effet de serre qui réchauffent l’atmosphère planétaire où qu’ils aient été émis.

Plusieurs outils juridiques ont alors vu le jour pour favoriser la responsabilisation de la grande entreprise européenne, appelée à impulser une écologisation de l’ensemble de sa chaîne de valeur transnationale, au-delà de ce que la législation environnementale locale prescrit effectivement. Toutefois, ces outils restent pour l’heure plus incitatifs que directement contraignants. Serait-il légitime et possible d’aller au-delà en créant les conditions d’une réelle responsabilité juridique des grandes entreprises européennes pour les dommages à l’environnement qu’elles rendent possibles et dont elles tirent profit ? La présentation examinera cette question en mettant en avant la fécondité d’une analyse intégrant le double point de vue du droit des affaires et du droit de l’environnement.

Armand Hatchuel est intervenu sur le thème : Ce que gérer veut dire. Voyage à travers les dérives et les réinventions de l’entreprise contemporaine le 7 octobre 2021

Résumé : Peut-on construire une entreprise, un État ou une démocratie durable sans savoir ce que (bien) gérer veut dire ? Dans l’illustration de la couverture, deux crayons dessinent ensemble un futur partagé : voilà, a minima, ce que gérer devrait signifier. Mais la « bonne gestion » a une histoire, révélatrice des doctrines, des oublis et des mouvements de l’époque. Ce sont eux que j’explore dans mes chroniques du Monde, réunies ici. Et les chocs n’ont pas manqué : une crise bancaire mondiale, l’essor de l’Apple mania, les pièges de l’uberisation, les scandales de Volkswagen et Boeing, le drame du Rana Plaza, l’urgence climatique, et… une pandémie qui a plongé experts et politiques dans l’inconnu. La recherche y a répondu par une nouvelle conception légale de l’entreprise responsable et en démontrant l’importance de la création collective au travail. Bien gérer a donc pris pour nous la forme d’un double défi émancipateur : renforcer notre capacité d’innovation collective tout en assumant mieux nos responsabilités et les solidarités nécessaires face aux menaces qui pèsent sur le monde et la vie. C’est un voyage dans ce futur déjà là que ce livre propose.

Aurélien Acquier est intervenu sur le thème : Ce que l’anthropocène « fait » au management de l’innovation le 7 avril 2021

Résumé : Le contexte de l’anthropocène met radicalement en tension la question de l’innovation et son rapport au progrès. D’un côté, l’entrée dans un capitalisme de l’innovation intensive est l’une des manifestations marchandes de la « grande accélération », qui accentue les pressions humaines sur les écosystèmes. De l’autre, la capacité de l’innovation à répondre aux enjeux de l’anthropocène est, elle aussi, remise en question. En effet, l’anthropocène révèle de nouvelles propriétés des innovations dites « responsables »: boucles d’enthousiasme / déception, déplacement des enjeux, et besoin de légitimation de l’innovation. Nous explorerons alors trois axes -gouvernance politique, rôle de l’action publique et accès aux biens commun- afin de repenser le management de l’innovation dans ce nouveau cadre.

Romain Laufer est intervenu sur le thème : Management, Responsabilité et Démocratie – Tocqueville penseur de l’administration le 17 mars 2021

Résumé : On connait Tocqueville penseur de la démocratie et de la révolution, on connait moins Tocqueville penseur de l’administration, et, de là, la façon dont ses écrits permettent de relier administration et démocratie d’une part, administration et révolution d’autre part. C’est ainsi qu’à côté du prophète de la tyrannie de l’État et de la tyrannie de la majorité, Toqueville pointe vers une crise potentielle de la démocratie liée au développement de la très grande entreprise. Ce que l’on pourrait appeler la troisième prophétie de Tocqueville.

Alain Schnapper est intervenu sur le thème « Puissante et fragile, l’entreprise en démocratie » le 10 février 2021.

Alain Schnapper considère que la réflexion sur l’entreprise ne peut être découplée de l’analyse de la société dans laquelle elle est immergée. Or les innovations techniques et scientifiques portées par les entreprises depuis la fin du 19ème siècle, sont allées de pair avec une évolution profonde des sociétés démocratiques. En poussant l’individualisme ou l’esprit d’égalité à l’extrême, les transformations des démocraties actuelles ne risquent-t-elles pas de remettre en cause le fonctionnement même des entreprises ? Inversement, comment les entreprises peuvent-elles répondre aux attentes que les citoyens expriment à leur égard face aux enjeux sociaux et environnementaux ? Comment les entreprises et les Etats peuvent-ils conjuguer leur action pour refonder la nature du contrat social qui les a liés au sein de l’Etat-Providence afin de faire face aux défis du 21ème siècle ?

Michel Sot (Historien spécialiste du Moyen-Âge, Professeur Émérite à Sorbonne-Université) est intervenu sur le thème : « Faire écrire l’histoire d’une Église pour bien la gérer : à propos des évêques au IXe siècle » le 9 avril 2020

Résumé : Il propose dans ce séminaire d’examiner comment, à une réorganisation politique, religieuse et culturelle de l’Occident, celle de l’Empire carolingien, a correspondu un genre historiographique particulier (les gesta episcoporum) dont on connaît une vingtaine d’exemples, dans lesquels on peut voir autant d’actes de bonne gestion des évêchés d’Occident.

Peter Doralt (Professeur de Droit Commercial et des Sociétés à WU Vienna) et Stephan Leixnering ( Enseignant-chercheur de Management à WU Vienna) sont intervenus sur le thème :« What are companies for? A rare affaire of law with social science » le 20 octobre 2020.

Résumé : Les deux auteurs repartent de la question posée, à l’été 2019, par la tribune du Business Roudntable (réunissant les dirigeants des plus grandes entreprises américaines) : à quoi servent les entreprises ? Avec une approche interdisciplinaire, mêlant sciences sociales et droit, ils examineront comment le droit autrichien invite les dirigeants à considérer une pluralité d’intérêt dans la conduite d’entreprise. Surtout, ils montreront comment l’apparition du concept d’entreprise, et la façon dont il se distingue de celui de société, a permis d’introduire dans le droit la prise en compte des intérêts de parties prenantes, mais également d’un intérêt propre de l’entreprise.

Judith Rochfeld est intervenue sur le thème « Justice pour le climat : les actions juridiques à l’égard des entreprises » le 25 juin 2020

Résumé : La mise en cause des Etats pour « inaction climatique » est l’un des enjeux des procès actuels en protection du climat. Mais sont également visées certaines entreprises, les quelque 90 « Carbon Majors » énergétiques et cimentières, à qui l’on demande de diminuer ou de cesser leurs émissions, de prendre des mesures de prévention, de réparer les dégâts qu’on leur impute. A leur égard, se joue actuellement une réinterprétation fondamentale de la distribution des risques causés par leurs activités ainsi que de leur responsabilité.

Pascal Arnaud (Historien, Professeur à l’Université de Lyon) est intervenu sur le thème : « Le mandat, au coeur de la gestion de l’Empire Romain » le 25 novembre 2019.

Résumé : Partant de découvertes récentes sur la gestion de l’Empire et d’une mise en relation inédite du droit public, du droit privé et des correspondances, Pascal Arnaud montre comment l’Empereur Auguste a inventé un mode d’administration qui dérogeait aux principes républicains de la puissance publique en créant une administration publique fondée sur plusieurs outils empruntés à la sphère privée du monde des affaires : le mandat, d’abord, la procuratèle ensuite. Privatisation des affaires publiques ou capacité pragmatique à déployer les activités d’un pouvoir centralisé dans un empire à l’échelle d’un monde ? Que nous apprend l’histoire sur les principes de gestion dans l’Empire romain ? Cette séance du séminaire nous invite à revenir sur les modèles, mais aussi les outils juridiques de l’action des dirigeants, en croisant les regards des historiens avec les questions des entreprises contemporaines

Pascal DEMURGER (PDG de la Maif) Olivier GRABETTE (DGA et membre du directoire de RTE) sont intervenus sur le thème « Entreprise, responsabilité et civilisation : l’analyse de dirigeants engagés » le 3 octobre 2019

Résumé : Les évolutions récentes de la loi invitent à penser l’entreprise non plus comme un agent économique mais par rapport aux finalités de son activité. Elles amènent un nouveau schéma de responsabilité en donnant aux entreprises la possibilité de s’engager pour un avenir désirable. Ce faisant, elles rendent explicite le rôle des entreprises sur des questions de civilisation : science, accès à l’éducation, sécurité, réchauffement climatique… Comment les dirigeants pensent-ils le « rôle civilisationnel » de leur entreprise ? Et comment qualifier les responsabilités associées ?

Cynthia Fleury (professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et titulaire de la Chaire Humanités et Santé) est intervenue sur le thème : « L’entreprise et l’éthique du « care » : le prendre soin peut-il devenir un principe de gestion en entreprise ? » le 9 mai 2019.

Résumé : Pour Cynthia Fleury, la notion de « care » montre qu’il n’existe de monde habitable qu’à la condition d’avoir été, préalablement et continuellement, l’objet d’un soin. Cette notion désigne ainsi un modèle de justice singulier et exigeant. Le séminaire interrogera dans quelle mesure il est pertinent et à quelles conditions il est possible pour l’entreprise. L’entreprise peut-elle intégrer dans ses principes de gestion le prendre soin de ses parties prenantes ? De son environnement ?

Colin Mayer dirige le programme « The future of the Corporation » à la British Academy au Royaume-Uni (https://www.thebritishacademy.ac.uk/future-corporation-about). Il présentera ce programme et son livre « Prosperity : Better Business Makes the Greater Good ».

Colin Mayer est intervenu le 13 mars 2019.

Pour Colin Mayer, si la théorie et l’enseignement de l’entreprise part souvent de l’idée qu’elle maximise le profit pour l’actionnaire est fondamentalement fausse et dangereuse. Il est urgent de réformer non seulement nos théories, mais aussi les politiques publiques pour réparer les défaillances de l’entreprise et poser les bases de la prospérité.